今年の初百合 ― 2018年06月01日 06時06分30秒

GW新潟(7) ― 2018年06月02日 07時56分11秒

似非しまなみ海道物語(23) ― 2018年06月03日 07時15分04秒

明けて14日。

やっぱり早く目が覚めた。なんとか6時半前まで部屋で今日の旅程を確認してから散歩に出かける。

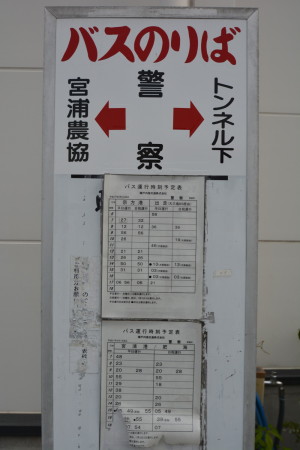

最寄りのバス停。「警察」!?隣が「トンネル下」!?これだけ聞いて場所がわかったらすごい。地元民にしかわからないのでは。

本数が少なめなのは田舎なら当然。椎谷とさほど変わらない。というよりこっちのほうが多いくらい。

最近はマンホールにご当地物が多い。なので、これを撮影するのは意外といい記念になる。

某電気店の支店。

しまなみ海道沿いには何店か見られる。新規に店を出しているというより、どうも地元の電気店が契約して支店になっているような感じ。

近々ローソンが開店するらしい。

「大漁」。

閉店したんじゃくて営業時間が変わっただけだった。店内改装でもしてたのかな。

昼間だけの営業でやっていけるということは、よほど繁盛しているのね。

安くてうまい。

今回は食べられないけど、またの機会に。

ユスラウメジャム作り ― 2018年06月04日 06時04分48秒

実家で大量のユスラウメがなった。

実は去年もなったのだけど、一晩のうちに全て食べられてしまい収穫できなかった。夜のことだから鳥ではないと思うが、アライグマ(近所で発見されている)か何かだろうか。未だ不明。

これが花。

それは今年はちゃんと収穫できた。2週に分けて収穫したら1キロあった。(1週目に収穫したのは冷凍して、これは2週目の話)

ユスラウメは味は甘酸っぱさが絶妙で、大好き。ではあるけど、この量を一人で食べるのは無理。なにかいい料理方法はないかと探してみたら、ジャムが見つかった。

最初に洗う。葉っぱとかいろいろ入っているので洗うのは結構大変。基本的には実は水に沈んでゴミは浮くので分離できるけど、浮かぶ実もあるのでそこは手作業で。

ユスラウメ1キロに対して砂糖は500g。この量。

多そうに思うけど、出来上がったジャムはそれほど甘くない。それは後で説明。

洗ったユスラウメを鍋に入れる。水は入れない。

しばらくすると果汁が出てきてこんな感じになる。

この中に砂糖を入れて溶かす。

すばらくしたら実と果汁を分離する。

このとおり、色がだいぶ抜けて白っぽくなる。

こちらが果汁。色は大半がこちらに出た感じ。

実は砂糖の甘さの大半もこちらに溶け出す。だからこれは非常に甘い。果汁はジャム作りには使わないので、ソーダで割って飲むとかする。

きれいな色。これも美味しい。

実の方は濾して種と実を分離する。

完全には取り切れないので、ある程度やったら、種は容器に入れて、ちょっとだけかき混ぜると、取りきれなかった実がほとんど水に溶ける。それを濾すとジュースになる。

身はまた鍋に入れて煮詰める。

最後に片栗粉を小さじ1杯から2回水に溶いて入れる。冷えると固くなるので、あまり入れすぎないように。

出来上がったのがこちら。

1キロから2瓶半しかできない。所要時間は1時間未満。

色合いは、最初の実の艶のある赤から打って変わって結構ドギついいろになるけど、味は絶品。甘味と酸味が絶妙で、今まで食べたどのジャムより美味しい。あれだけの砂糖を入れたからかなり甘いのかと思ったけど、先に書いたとおりその甘さの殆どは果汁に出るのでこちらは甘さが弱くなってちょうどいいのだ。

ということであまり量はないので大切に食べなきゃね。

GW新潟(8) ― 2018年06月05日 07時04分25秒

椎谷の峠のあたりには地層が見えるところがある。

近寄るとこんな感じ。

私は地層には詳しくないのでよくはわからないが、粘土っぽい感じでところどころ硬い層があるみたい。

これはグランドキャニオンにも似た見事な渓谷。椎谷にはこんな場所もあるのだ。

それは嘘ではないけど、これは海岸で砂浜を流れる水が作ったミニチュア。結構それっぽく見える。

海の方を見ると海面に人が立っている。

この辺りはサーファーが多いけど、そんな感じではない。

船は沿岸警備隊。このあたりの警戒は結構厳しい。原発あるし、あの

国も近いし。

正体はこちら。何か木の板みたいなのに乗ってる。

おばさんっぽい。隣りにいるおじさんとペアで何かを収穫しているようだ。何採ってるんだろう?

テトラポットの上にいた鳥。

誰だろう?頭が青っぽくて大きさはムクドリくらい。

ということで、浜を散歩しているといろいろと見られて面白い。夏より探索しがいはある。

似非しまなみ海道物語(24) ― 2018年06月06日 05時56分07秒

似非しまなみ海道物語(25) ― 2018年06月07日 05時58分39秒

宿に戻ったらもう朝食が出来ているとのこと。予定より早いが食堂へ。6:55。

朝は極普通。味噌汁にはオコゼが入っている。昨日のじゃないとは思うけど。こういうときの御飯の量はいつも判断が難しい。食べ過ぎると運転中にお腹が痛くなる可能性があるが、少ないと昼間で保たない。途中で補給するという手もあるけど、どちらかというと、朝ちょうどの量を食べるほうが私には良い。

食事を終えて、宿でいろいろと情報を聞いて最終ルートを決定してから、ちょっと早いけど8:10に出発。宗像港10:04発のフェリーに間に合わせるためだが、なにせはじめての道なので余裕を持っておきたい。本当は朝一(9時開場)伯方の塩大三島工場で塩ソフト食べてから行きたいのだが、まあ、今回はしょうがない。

宿泊代は、8600円に昨日の温泉代400円が入って9000円。

温泉は無料チケットではなかったとここで判明したが、まあ、それはかまわない。先にも書いたけど、料理の質と量を考えれば安いのでは。

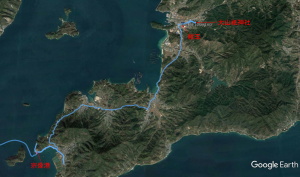

今日の予定は、まずは大三島の西北海岸沿いを走って一番西端にある宗像港へ向かう。と書いても多分わからないだろうし、説明も難しいので、最初にGPSログを。

こういう場所を走って港まで向かう。

その先のことは港に着いたところで公開。

そちらに向かう前に再び、じゃない、三度大山祇神社へ。

8:15。神主さんや巫女さんが境内を掃除しているけど、まだ社務所は開いておらず、お守りは買えず。残念。

お願いして開けてもらえばよかったのかなぁ。

大山祇神社には、ちゃんと自転車置き場がある。

今日は土曜日だけど、まだ朝早いからか、他に人はいない。

似非しまなみ海道物語(26) ― 2018年06月08日 22時27分59秒

最初は内陸の方を走り、やがて海沿いに出る。

地図で見ると眼前は海だけのはずなんだけど、隠岐の島が近くに見えて、湾内のようにも見える。

自生の藤があちこちに咲いている。

実は途中でアクションカメラの電源が入ってないことに気がついた。紺玉からしばらく映像なし。

しばらく海岸沿いを走るが、この先、奥に見える山の方へ向かう。

坂道は結構きつく、長い。

途中トイレがあったので休憩しながら登る。基本的には漕いで登るが、辛くなったら押していく。無茶はしない。

珍しく対向車があった。自転車の。

今日もここまで自転車には1台も会ってない。先に書いてしまうと、この先1台も合わなかった。やはり例の時間の影響だろうか。

まだずっと登り。

ところどころ海が見えるが、やはり湾のように見える。

坂を登りきったあたりにこんな建物があった。

美術館のようだ。「ところミュージアム大三島」。9:04。まだ開いてなさそう。開いてても入らなかっただろうけど。

遠くを見ると、もう1つ変わった形の建物が見える。

1つ1つ、なにかに目標を定めていかないと、こういう単調で辛い道はめげてくる。ここは、しまなみ海道の中ではきつい部類だ。

似非しまなみ海道物語(27) ― 2018年06月09日 06時47分39秒

こんな看板があった。

どの島のことだろう?右手中央にある島?

先ほど遠方に見えていた建物の前に来た。

これは今治市伊東豊雄建築ミュージアムというところらしい。Google日本語入力で一発変換できたから、建築関係では有名な人なのかもしれない。

このあたりから先は下りになる。

きつくはないが、スピードは出るので要注意。少ないが車が来るからだ。

バスも走ってる。

やがて海にぶつかって道は左右に分かれるが、右へ。

海沿いに暫く走る。

多分奥に見えるのが港だろう。

左手に小さな建物が見えてきた。ここが宗像港だ。

想像してたより小さいけど、このあたりの港は大概こんなもん。土生港は大きい方。

9:15到着。船は10:04だから1時間近くもある。

宿からここまで約1時間。9時開場の伯方の塩大三島工場に行ってたら間に合わなかった。でももう少し遅くは出発できたかな。

長谷寺(1) ― 2018年06月10日 07時07分49秒

奈良県は長谷寺に行ってきた。

初めてではないが、調べたら前回行ったのは2005年だった。もう干支で言うなら一回り以上ご無沙汰していたのか。

京都からは初めて特急を使った。今までは急行などを乗り継いで行ってたが、流石にもう乗り継いでいくのは疲れる歳になったのと腰が痛いので。もっとも、京都駅での地下鉄から近鉄の乗り換えがとても遠く、それを考えれば竹田で急行に乗り換えたほうがよほど楽ではあったかもしれない。急行は本数が少ないけど。

もちろん特急は停車駅も格段に少なく速いので時間的に楽というのもある。実は今日は観光ではないので朝10時頃には到着しなければならないからだ。

雨が降りそうなほど曇ったり晴れたりの日だったが、長谷寺の駅を降りてまず思ったのが「暑い」。昨日までの雨のせいもあるだろうし、山の中だからということもあろう、門前町を歩くころにはもう汗が一気に吹き出すほどの蒸し暑さ。京都より暑く感じた。

門前町は、なんかお店がかなり減った気がする。大きな宿屋もしまっていた。長谷寺位の門前町でもそうなのか。賑わっていたのは山門直前の少しの範囲だけな感じ。

最寄りの長谷寺駅に到着したのは9:25。でもそこから山門までは20分ほど歩かなければならない。この時間はまだ人も少ない。猫も寝てられるほどに(^_^)

山門到着。

長谷寺は入山有料だが、私は供養で来たのでその由伝えて入る。

長谷寺といえば登廊が有名。

階段は399段ある。そこから本堂に入るには2段の階段をあがるのだが、これで401段、「死を超えて寺に入る」という意味があるそうな。

本堂。国宝で、徳川家光の寄進によるものらしい。なので400年ほど経っている。

その前には清水寺のような舞台がある。

横手には五重塔も見える。

「長谷寺」という名前のお寺は全国にあるが、その原点はここにある。鎌倉の大仏さんの手前にある長谷寺は有名かもしれないが、そこにもここにいらっしゃるのとそっくりの大きな観音像がある。

縁起によると、琵琶湖から流れてきた巨木からここの観音様を作ったが、まだ余ったのでまた流したところ鎌倉に到着したので、そこでも作ったということらしい(さらにそこでも余ったのでまた流してもう1体作った、という話もあったりするらしい)。

ここの長谷寺は現在は真言宗豊山派の総本山であるが、もともとは観音信仰のお寺であったらしい。全国の長谷寺も、今は宗派は違うかもしれないが、観音信仰という点では同じ。ここが明確に真言宗に変わったのは豊臣秀吉の頃。その前はむしろ東大寺や興福寺の系譜だったと。なので、源氏物語に長谷寺詣の話があるが、それは真言宗のお寺に詣ったのではなく観音詣をしたのである。

さて、供養の申込みをしたが、、供養自体は11時前からなのでまだ1時間ある。登廊途中に博物館や休憩所もあったが、底まで降りてまた登ってくる元気がない。腰に。今日は荷物がやたら重いせいもある。なので、本堂近くを歩くことにする。

最近のコメント