超珍しい写真見せてやる!(その7) ― 2015年07月19日 19時43分23秒

ちょっと調子が悪くてネタがまとめられないのでしまなみ海道;考察編はお休み。

なのでこちらのネタを。

583系の雷鳥。東海道線山崎駅付近で撮影したはず。年は不明だけど、583系雷鳥が走っていたのは1978年から1985年までで、さらに私がこの辺りに撮影によく行った頃を考えると1978~1979年辺りだと思われる。

なのでこちらのネタを。

583系の雷鳥。東海道線山崎駅付近で撮影したはず。年は不明だけど、583系雷鳥が走っていたのは1978年から1985年までで、さらに私がこの辺りに撮影によく行った頃を考えると1978~1979年辺りだと思われる。

この山崎駅のカーブは列車撮影のメッカで、特に当時は特急・急行ともに数が多かったので撮影してても楽しかった。今はもう殆ど無いからね。サンダーバードと、「しなの」「ひだ」くらいか。

近くには阪急京都線大山崎駅がある。同じ頃、阪急は特急が6300系に置き換わってそれを撮影してた。

近くには阪急京都線大山崎駅がある。同じ頃、阪急は特急が6300系に置き換わってそれを撮影してた。

ここでは並走する新幹線も撮影出来た。当時は新幹線は0系しかなかった(900系があるとか言わないこと)。

懐かしい思い出。

こちらは1983年の485系雷鳥。信越線柏崎駅にて。上の583系では小さいのでわかりにくいが、1978年からは特急のヘッドマークに絵が入った。

こちらは1983年の485系雷鳥。信越線柏崎駅にて。上の583系では小さいのでわかりにくいが、1978年からは特急のヘッドマークに絵が入った。

今のサンダーバードにはヘッドマークはないからね。これももう思い出の中だけ。

それにしても、この頃のフィルムは退色が激しくて、PhotoShopなどで色補正をかけても、完全には戻せない(そこまでの根性はない^_^;)。退色補正の専用ソフトないかなぁ。ついでにハーフ切り出しもやってくれるとありがたいかと。

プリントされたものは退色が殆ど無くて「100年プリントは伊達じゃないなぁ」などと思っているけど、プリントがあるのはごく一部だから。

しまなみ海道リターンズ;考察編(2) ― 2015年07月20日 12時50分00秒

(これ、一旦書いたのに勝手にページ移動されて消えるという大惨事にあったので書きなおし。猛烈に気力を奪われたので消える前に比べなんか足りない気もするが、ご容赦を。)

GPSは本編で紹介したとおりGARMINのetreck20を新規調達した。

GPSは本編で紹介したとおりGARMINのetreck20を新規調達した。

去年は2+1台ものGPSを持って行きながら、ログを録りそこねてしまった。

1台は、その前の利用で消したはずのログが消えずに残っており、結果1日目の内に容量いっぱいになってしまなみ海道上では動作してなかった。読み出しが特殊で専用ソフトを使用しなければならい上にそれがXP上でしか正常動作しないので、7上でログを消す操作を指定たのに消えてなかったのが原因である(後で分かった)。

1台はなぜか糸山サイクリングターミナルで電源が切れていた。意図せず電源スイッチが押されてしまったと思われる。

+1台はGPS付きカメラだが、実はGPS機能が付いているのを知らなかった。帰ってから気がついたと。

ってなわけで、絶対に複数体制が必要であり、しかも動いていることがはっきりと分かる機種でなくてはならない。

実は去年から今年の間に買ったGPSは実に3台もある。

最初はHOLUXのm-241。比較的低価格(売価で6600円くらい)だが高機能。

ここで注意しなければいけないのは「高機能」は必ずしも「高性能」とは一致しないということである。

こいつは液晶付きで動作しているかどうか一目瞭然だし電源スイッチはスライド式だから、ちょっとやそっとでは切れたりしない。現在の緯度経度が見えたり、移動速度が見えたり、残り記憶可能容量が見えたりと機能満載。

しかし、衛星補足能力がかなり低い。室内はもちろん、室外でも衛星を見失うことがある。しかも一旦見失うと、移動中は再補足に非常に時間がかかる(歩行程度の速度でも)。なので信頼性に欠ける。

2台目はGT-730FL-S。買値で3200円ほど。

こいつは液晶付きで動作しているかどうか一目瞭然だし電源スイッチはスライド式だから、ちょっとやそっとでは切れたりしない。現在の緯度経度が見えたり、移動速度が見えたり、残り記憶可能容量が見えたりと機能満載。

しかし、衛星補足能力がかなり低い。室内はもちろん、室外でも衛星を見失うことがある。しかも一旦見失うと、移動中は再補足に非常に時間がかかる(歩行程度の速度でも)。なので信頼性に欠ける。

2台目はGT-730FL-S。買値で3200円ほど。

だがこいつは全く使い物にならなかった。兎にも角にも衛星補足能力が低すぎる。空の抜けた屋外でも衛星を見失うことがあるという体たらく。しかも一旦見失ったら、移動してなくても再補足しない。電源が入っているかどうかは青色LEDではっきりわかるが、衛星を捕捉できているかどうかはわからない。位置精度も低い。GPSはとして根本的なところに問題がある。買ってはいけない機種である。今回の旅行にも持って行かなかった。

そんな感じで2台ハズレを引いたので、「もう安物はダメ」ということで、思い切って買ったのがGARMIN etrex20である。

etrex20には日本語版もあるが、42000円位とかなり高い。一方英語版といういわゆる逆輸入版が比較的安価で売れている。24000円位。英語版ではあるが、実は漢字フォントと日本語地図を入れれば日本でも使えるという情報があった。なれば英語版で行こうと購入した。

Amazonでは英語版とあったが、実際に送られてくるのは中国語版である。経験上、「中国」と聞くと拒否反応を示してしまう身ではあるが、表示言語がそうなだけであって、GARMIN自体はアメリカの会社だし、中国製ではないので問題ない。

しかも、中国語版は標準で漢字が表示できるというメリットが有る。英語版はフォントの導入まで必要なのだが、その手間が(かなり)省ける。日本地図は入ってないので、入れる必要がある。それについてもこちらに書いた。この作業は最初の1回だけである。

液晶画面が付いている分大きくて重いのが欠点ではあるが、etrex20にはそれを差し引いて余りある性能がある。

今回はこのetrex20をメインに据え、m-241をサブに、さらに去年も持って行ってたPoketGPS S1も一応動かし、さらにGPS付きコンパクトデジカメ;Canon PowerShot SX260HSのGPSログ機能もONにしての4台体制で望んだ。その比較をしてみたい。

まずは精度はどうか。周りにほぼ何もない多々羅大橋前後での状況を見る。水色がetrex、黄色がカメラ内蔵、ピンクがm-241、緑が去年も持って行ってたPoketGPS S1。すべてのロガーがほぼ重なっている。衛星補足中の精度はどれも同じくらいであることがわかる。黄色だけ外れて事が多いのは、カメラのロガーの記録間隔が他のに比べ長いため(設定できない)。橋の上での外れ方は異常だけど。

そんな感じで2台ハズレを引いたので、「もう安物はダメ」ということで、思い切って買ったのがGARMIN etrex20である。

etrex20には日本語版もあるが、42000円位とかなり高い。一方英語版といういわゆる逆輸入版が比較的安価で売れている。24000円位。英語版ではあるが、実は漢字フォントと日本語地図を入れれば日本でも使えるという情報があった。なれば英語版で行こうと購入した。

Amazonでは英語版とあったが、実際に送られてくるのは中国語版である。経験上、「中国」と聞くと拒否反応を示してしまう身ではあるが、表示言語がそうなだけであって、GARMIN自体はアメリカの会社だし、中国製ではないので問題ない。

しかも、中国語版は標準で漢字が表示できるというメリットが有る。英語版はフォントの導入まで必要なのだが、その手間が(かなり)省ける。日本地図は入ってないので、入れる必要がある。それについてもこちらに書いた。この作業は最初の1回だけである。

液晶画面が付いている分大きくて重いのが欠点ではあるが、etrex20にはそれを差し引いて余りある性能がある。

今回はこのetrex20をメインに据え、m-241をサブに、さらに去年も持って行ってたPoketGPS S1も一応動かし、さらにGPS付きコンパクトデジカメ;Canon PowerShot SX260HSのGPSログ機能もONにしての4台体制で望んだ。その比較をしてみたい。

まずは精度はどうか。周りにほぼ何もない多々羅大橋前後での状況を見る。水色がetrex、黄色がカメラ内蔵、ピンクがm-241、緑が去年も持って行ってたPoketGPS S1。すべてのロガーがほぼ重なっている。衛星補足中の精度はどれも同じくらいであることがわかる。黄色だけ外れて事が多いのは、カメラのロガーの記録間隔が他のに比べ長いため(設定できない)。橋の上での外れ方は異常だけど。

それにしても全てで本来のコースから外れているわけで(橋の上を通ってない)、全体的に補正を掛ける必要があるのかもしれない。それともGoogleEarth上の地図位置精度の問題?

4台ものGPSをかけていても、全てで抜けてしまう場所がある。トンネルに入った時である。まあ、トンネルの中で抜けるのは衛星からの電波が届かないから仕方ないが、問題は出てからの衛星再補足に非常に時間が掛かることにある。

etrex20 の衛星補足能力はそこそこ高いが、トンネルの中や、そうでない場所、たとえば列車内では場所によって見失うことがある(窓際ならいいけど通路側は見失いがちとか)。衛星を見失うとブザーが鳴って、液晶画面にデカデカと「衛星ロスト」と表示される。

そして、一旦見失うと、特に高速移動中は再補足が非常に遅くなることがある。時速290キロ前後の新幹線内でそうなると、30分以上再補足できなかった。山陽新幹線はトンネルが多いので、ログが録れない場所が多いことになる。これは他のGPSも基本的には同じ。写真は新神戸駅前後のトンネルでの状況。すべてのロガーで見失っている。このときはetrexが一番早く再補足しているが新倉敷の手前で見失ってからは、新幹線を降りて在来線に乗り継いだ福山を通り越して、備後赤坂駅付近まで再捕捉できてなかった(下の写真には入ってない)。室内での衛星補足能力の低さが影響して いる(福山駅は構内移動だから)。優秀なのはS1。m-241は一番ダメ。etrex20では衛星電波の受信状況も見ることが出来るのだが、電波の受信とログを記録出来る状態になることとは違うようである。概してetrex20は室内で衛星補足能力は高くない。S1や前に使ってたLEADTEK LR9553は優秀だった。GPS ICの性能の違いだろう。それをあたりまえだと思ってたから、etrex20やm-241が室内でログが取れないのを最初は性能が低すぎると思ったくらい。逆だった。

etrex20には衛星補足状態を見る機能もある。今一体どれくらいの衛星を補足しているのか知りたい時には役に立つ。初期起動時または衛星を見失った後、あとどれくらいで再補足するかの目安にもなる。

余談であるが、車の純正GPSがトンネル内でもナビゲートし続けられるのは、GPS衛星以外のセンサーも使っているため。他社製のはおよそGPS衛星のみだ から、こういう芸当は基本無理。できているように見えるなら、それは車は道路の上しか走らないという条件があるので、見失った位置から先は、そこにある道 路にそって進めているだけはずである。速度は何らかの方法で得ているのだろうけど。

なんといっても液晶で地図を見ることができるので、自分が今どこにいるかがその場でわかるのがいい。特に私は猛烈な方向音痴なので、予想以上に重宝した。これも精度が高くないと無意味なことである。

電池の保ちも特筆すべきだろう。標準のログ記録間隔では、エネループ2本で21時間くらい保つ。常時液晶画面が付いているにもかかわらずだから、この保ちは素晴らしい。もっとも、液晶自体は原理的には電圧さえあれば駆動できるもんだし、GPSは標準では数秒に1回ログを取るだけだから、それほど電気を食うとは思えないが。

しかも切れる前には警告音が出るのでわかる。日中は十分保つことになるから、毎日朝出かける前に交換しておけば電池切れの可能性はない。

m-241はエネループ1本でそんなには保たない。6時間くらいか。なので長く走る時は要注意。また、バッテリーメーターは一応小さく表示されるが、小さすぎて見難い上に見てても突然切れることがあり、安心できない。それ以前に、そんなしょっちゅう画面なんて見てられない。特に走行中は。

PoketGPS S1は電池が少なくなってくるとずっと警告音を出してくれる。電池切れという意味ではこいつが一番安心?でも、これは電源スイッチが押すだけなのが問題。去年電源が切れてたのはこれ。スイッチにカバーを付けたほうがいいかも。

GPSにおいて電池交換ができるかどうかは重要な場合がある。S1を始め多くのGPSは充電式だが、その場合1回の充電でどれだけ保つかを知っておくことが重要になるし、それより長く使うなら、充電器を持ち運ぶ必要がある。m-241もetrex20も電池駆動なので交換電池さえ用意できればよい。今回はエネループを使ったが、単三電池なので、入手は容易だ。S1はすでに充電池の保ちが弱くなっており、それがこれをメインに出来ない理由でもある(2日目の大山祇神社に着いた辺りで切れてしまった)。

隠れた特徴に防水というのもある。今回は幸いな事に雨の中を走ったのは尾道のサイクリングセンターからフェリーまでの僅かな間(せいぜい100m)だけだったが、でもこの間の雨はかなりひどかった。この間はetrexも鞄の中に入れてたので防水性能は関係ないが、一応日常生活以上の防水なので、雨の中でも問題ない。そのために電池の交換がしにくいのではあるが、それは致し方なかろう。電池の保ちと相まって、雨の中電池交換することはありえないのだから。

etrex20は高機能でもあるのだが、何せ英語の取説でも読みにくくてわからない。図が全く無い上にすべての機能については書いてないからだ。外部で作ったコースデータを入れて誘導なども出来るようが、それも実用できなかっ た。もっとも、コースデータを作ること自体がかなり苦労があるのだが。この辺りは手探りで使っていって理解するしかなさそうである。わかったら件のブログ に掲載すると。

etrex20に足りない最大の機能は磁気コンパスだと思う。上位機種の30にはこれがある。いや、20にもコンパスは一応あるのだが、GPSを利用するため停止中は回らないので今自分がどっちの方向を向いているかがわからず、使い物にならない。この先どっちに行けば良いのかの判断に使えない。S1はコンパスがあっただけに残念。

4台ものGPSをかけていても、全てで抜けてしまう場所がある。トンネルに入った時である。まあ、トンネルの中で抜けるのは衛星からの電波が届かないから仕方ないが、問題は出てからの衛星再補足に非常に時間が掛かることにある。

etrex20 の衛星補足能力はそこそこ高いが、トンネルの中や、そうでない場所、たとえば列車内では場所によって見失うことがある(窓際ならいいけど通路側は見失いがちとか)。衛星を見失うとブザーが鳴って、液晶画面にデカデカと「衛星ロスト」と表示される。

そして、一旦見失うと、特に高速移動中は再補足が非常に遅くなることがある。時速290キロ前後の新幹線内でそうなると、30分以上再補足できなかった。山陽新幹線はトンネルが多いので、ログが録れない場所が多いことになる。これは他のGPSも基本的には同じ。写真は新神戸駅前後のトンネルでの状況。すべてのロガーで見失っている。このときはetrexが一番早く再補足しているが新倉敷の手前で見失ってからは、新幹線を降りて在来線に乗り継いだ福山を通り越して、備後赤坂駅付近まで再捕捉できてなかった(下の写真には入ってない)。室内での衛星補足能力の低さが影響して いる(福山駅は構内移動だから)。優秀なのはS1。m-241は一番ダメ。etrex20では衛星電波の受信状況も見ることが出来るのだが、電波の受信とログを記録出来る状態になることとは違うようである。概してetrex20は室内で衛星補足能力は高くない。S1や前に使ってたLEADTEK LR9553は優秀だった。GPS ICの性能の違いだろう。それをあたりまえだと思ってたから、etrex20やm-241が室内でログが取れないのを最初は性能が低すぎると思ったくらい。逆だった。

etrex20には衛星補足状態を見る機能もある。今一体どれくらいの衛星を補足しているのか知りたい時には役に立つ。初期起動時または衛星を見失った後、あとどれくらいで再補足するかの目安にもなる。

余談であるが、車の純正GPSがトンネル内でもナビゲートし続けられるのは、GPS衛星以外のセンサーも使っているため。他社製のはおよそGPS衛星のみだ から、こういう芸当は基本無理。できているように見えるなら、それは車は道路の上しか走らないという条件があるので、見失った位置から先は、そこにある道 路にそって進めているだけはずである。速度は何らかの方法で得ているのだろうけど。

なんといっても液晶で地図を見ることができるので、自分が今どこにいるかがその場でわかるのがいい。特に私は猛烈な方向音痴なので、予想以上に重宝した。これも精度が高くないと無意味なことである。

電池の保ちも特筆すべきだろう。標準のログ記録間隔では、エネループ2本で21時間くらい保つ。常時液晶画面が付いているにもかかわらずだから、この保ちは素晴らしい。もっとも、液晶自体は原理的には電圧さえあれば駆動できるもんだし、GPSは標準では数秒に1回ログを取るだけだから、それほど電気を食うとは思えないが。

しかも切れる前には警告音が出るのでわかる。日中は十分保つことになるから、毎日朝出かける前に交換しておけば電池切れの可能性はない。

m-241はエネループ1本でそんなには保たない。6時間くらいか。なので長く走る時は要注意。また、バッテリーメーターは一応小さく表示されるが、小さすぎて見難い上に見てても突然切れることがあり、安心できない。それ以前に、そんなしょっちゅう画面なんて見てられない。特に走行中は。

PoketGPS S1は電池が少なくなってくるとずっと警告音を出してくれる。電池切れという意味ではこいつが一番安心?でも、これは電源スイッチが押すだけなのが問題。去年電源が切れてたのはこれ。スイッチにカバーを付けたほうがいいかも。

GPSにおいて電池交換ができるかどうかは重要な場合がある。S1を始め多くのGPSは充電式だが、その場合1回の充電でどれだけ保つかを知っておくことが重要になるし、それより長く使うなら、充電器を持ち運ぶ必要がある。m-241もetrex20も電池駆動なので交換電池さえ用意できればよい。今回はエネループを使ったが、単三電池なので、入手は容易だ。S1はすでに充電池の保ちが弱くなっており、それがこれをメインに出来ない理由でもある(2日目の大山祇神社に着いた辺りで切れてしまった)。

隠れた特徴に防水というのもある。今回は幸いな事に雨の中を走ったのは尾道のサイクリングセンターからフェリーまでの僅かな間(せいぜい100m)だけだったが、でもこの間の雨はかなりひどかった。この間はetrexも鞄の中に入れてたので防水性能は関係ないが、一応日常生活以上の防水なので、雨の中でも問題ない。そのために電池の交換がしにくいのではあるが、それは致し方なかろう。電池の保ちと相まって、雨の中電池交換することはありえないのだから。

etrex20は高機能でもあるのだが、何せ英語の取説でも読みにくくてわからない。図が全く無い上にすべての機能については書いてないからだ。外部で作ったコースデータを入れて誘導なども出来るようが、それも実用できなかっ た。もっとも、コースデータを作ること自体がかなり苦労があるのだが。この辺りは手探りで使っていって理解するしかなさそうである。わかったら件のブログ に掲載すると。

etrex20に足りない最大の機能は磁気コンパスだと思う。上位機種の30にはこれがある。いや、20にもコンパスは一応あるのだが、GPSを利用するため停止中は回らないので今自分がどっちの方向を向いているかがわからず、使い物にならない。この先どっちに行けば良いのかの判断に使えない。S1はコンパスがあっただけに残念。

いずれにしても、こういうサイクリングにGPSは必須だと言いきってしまおう。なんといっても走行軌跡がわかるのは面白いし、写真と結びつければどこで撮った写真であるかもわかる。ただしこの場合はカメラの時刻を正確に設定しておく必要がある。今回私はカメラの時計がずれていたので、GPSと照らし合わせた時、位置がずれているのが多かった。Google Picasa上では無理だが、補正できるソフトも有る。写真へのGPS情報の付加は、GoeSetterとかNikonViewなどでできるけど、前者のほうが融通は効く。最近は更新されてないようだけど。

ってなところで、S1が現行機種ならおすすめしたけど、そうではないので今は、GPSを買おうと思うなら、頑張ってGARMIN etrex20買いなはれ、というお話(2016/02/18現在、後継機種の20xというのが出ている様子)。

・・・それにしても、本当に書き上げるのに非常に長い時間がかかった。いや、ネタを書くときはこまめに保存がいいかと。

ってなところで、S1が現行機種ならおすすめしたけど、そうではないので今は、GPSを買おうと思うなら、頑張ってGARMIN etrex20買いなはれ、というお話(2016/02/18現在、後継機種の20xというのが出ている様子)。

・・・それにしても、本当に書き上げるのに非常に長い時間がかかった。いや、ネタを書くときはこまめに保存がいいかと。

超珍しい写真見せてやる!(その8) ― 2015年07月21日 06時39分48秒

さて、これがなんだか分かる人がどれだけいるだろうか。

「カセットテープ?」それは当たり前。そうじゃなくて何が入っているか。

日本のパーソナルコンピューターの黎明期の名機、「MZ-80K」のBASICや機械語モニタのテープ。

「カセットテープ?」それは当たり前。そうじゃなくて何が入っているか。

日本のパーソナルコンピューターの黎明期の名機、「MZ-80K」のBASICや機械語モニタのテープ。

左上から下へ、機械語モニタSP-2001、BASIC SP-5010、SP-5002、SP-5030、アプリケーション、Telly-BASICの順。SP-5030はその後MZ-1200まで使われてたから知っている人もいるかもしれないけど、初代のSP-5002なんてほんとの初期の初期だけだから、今現存するカセットテープは殆ど無いのではなかろうか。ちなみにマニュアルも残っている。だいぶ傷んでいるけど。

MZ-80KはSHARPが発売したパソコン。当時はまだマイコンと呼ぶ方が多かったような気がする。半分組み立てが必要なセミキット品。だからKitのK。

MZ-80KはSHARPが発売したパソコン。当時はまだマイコンと呼ぶ方が多かったような気がする。半分組み立てが必要なセミキット品。だからKitのK。

CPUはZ80(2MHz)、RAMは20KB(ROMは4KB)。いまならスマートフォンはもちろんおもちゃだってこれより上のCPUとRAMを積んでそうだけど、当時はそれでも画期的だった。RAMは1個1個チップで増設したんだぜ。記録メディアはカセットテープ。ハードディスクなんてなかったし、フロッピーなんて高すぎて手が出なかった。SHARPのカセットは記録レートが1200bpsと高速かつ読み取りが優秀だったのでまだましだったけど、NECのPC- 8001なんて300bpsでエラー出まくりで苦労していたらしい。

で、当時はBASICでプログラムするのが普通で、最初に付属したのがSP-5002。それが徐々に高速化とか改良されてSP-5010→5020→5030となった。Telly-BASICはサードパーティーが発売してたもので、たしか色々と改良されてた。いわゆる上位互換。そのほか、ハドソンのHu-BASICが優秀だったけど、買えなかった。持ってたけど、使ってはイなかったような。Hu-BASICとの本格的な出会いはX1まで待つことになる。

プログラムも色々組んだなぁ。主にゲームだったけど。プログラムの基礎、というか考え方はこの機種で学んだといえよう。本格的に組み始めるのは次のX1からだけど。

その後、機械語モニタを手に入れて、機械語も触り始めるが、機械語というかアセンブラでプログラムが組めるようになるのはCarryLab.のBASEが出るまで待つことになった。

電器店でもパソコンを置いてある店は殆ど無くて、日本橋では今はなきニノミヤムセンが積極的でよく行ってた。増設RAMを買ったのもそこ。最初地上3階、後に地下に移動したっけ。

・・・と書き始めたら止まらなくなる。こんな話を書いて分かる人がどれだけいることやら。今はパソコン持っているなんて当たり前、というか持ってないとおかしいくらいの世の中になったけど、当時はオタク呼ばわりされて、肩身が狭かった。まあ、気にしてなかったけど。今偉そうな顔してパソコン触っている連中は、当時いち早く触った人たちの成果の上に成り立っているんだぜ。少しは感謝しやがれ。等と言ってみたり。

で、当時はBASICでプログラムするのが普通で、最初に付属したのがSP-5002。それが徐々に高速化とか改良されてSP-5010→5020→5030となった。Telly-BASICはサードパーティーが発売してたもので、たしか色々と改良されてた。いわゆる上位互換。そのほか、ハドソンのHu-BASICが優秀だったけど、買えなかった。持ってたけど、使ってはイなかったような。Hu-BASICとの本格的な出会いはX1まで待つことになる。

プログラムも色々組んだなぁ。主にゲームだったけど。プログラムの基礎、というか考え方はこの機種で学んだといえよう。本格的に組み始めるのは次のX1からだけど。

その後、機械語モニタを手に入れて、機械語も触り始めるが、機械語というかアセンブラでプログラムが組めるようになるのはCarryLab.のBASEが出るまで待つことになった。

電器店でもパソコンを置いてある店は殆ど無くて、日本橋では今はなきニノミヤムセンが積極的でよく行ってた。増設RAMを買ったのもそこ。最初地上3階、後に地下に移動したっけ。

・・・と書き始めたら止まらなくなる。こんな話を書いて分かる人がどれだけいることやら。今はパソコン持っているなんて当たり前、というか持ってないとおかしいくらいの世の中になったけど、当時はオタク呼ばわりされて、肩身が狭かった。まあ、気にしてなかったけど。今偉そうな顔してパソコン触っている連中は、当時いち早く触った人たちの成果の上に成り立っているんだぜ。少しは感謝しやがれ。等と言ってみたり。

超珍しい写真見せてやる!(その9) ― 2015年07月22日 08時25分53秒

先日の山崎の続きというか派生。

当時(1978年前後)の「雷鳥」は大阪~金沢・富山を走るL特急で、本数も多いがバリエーションも多かった。

当時(1978年前後)の「雷鳥」は大阪~金沢・富山を走るL特急で、本数も多いがバリエーションも多かった。

ボンネット型485系では、まだヘッドマークに絵が入ってなかった。大きいのでおそらく準備が間に合わなかったのだろう。

貫通型では絵が入っている。

貫通型では絵が入っている。

当時は国鉄なので、側面にはJNRのマークがある。小学校の頃はこのJNRの意味を知らなくて、逆に書いてたなぁ。

「_|NΓ」という感じに。

こちらは先日も出した583系だけど編成の多くが写っている。

「_|NΓ」という感じに。

こちらは先日も出した583系だけど編成の多くが写っている。

10両以上ある。当時は食堂車もあったんじゃないかなぁ。この写真ではわからないけど。

これが山﨑駅。撮影はいつもその手前(京都寄り)にある踏切前あたりで行っていたため、駅に入ったことはない。

これが山﨑駅。撮影はいつもその手前(京都寄り)にある踏切前あたりで行っていたため、駅に入ったことはない。

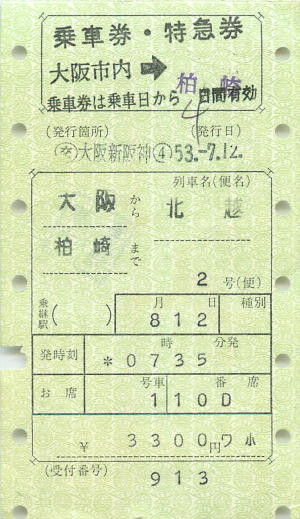

ついでに当時の特急券・乗車券。新潟に行くときは雷鳥に乗らず北越に乗っていたのでそれの。

安いなぁ。国鉄料金はこの後劇的に上がっていくんだけどね。

その裏面。当時は(今もそうかもしれないけど)多くの場合、下車駅で無効はんこを押してもらえばもらえた。

その裏面。当時は(今もそうかもしれないけど)多くの場合、下車駅で無効はんこを押してもらえばもらえた。

今の磁気券は愛想がない上に感熱印刷だから、長持ちしない。昔のは普通紙にはんこ+タイプだから何十年も保っている。

こちらはさらに珍しいグリーン券。こちらは当時も高い。

こちらはさらに珍しいグリーン券。こちらは当時も高い。

北越の大阪~新潟間はその後雷鳥に吸収され、金沢~新潟間の特急になったが、それも今年の北陸新幹線開通でなくなってしまった。なので、特急名も運転区間も二度とない貴重な切符となった。

しまなみ海道リターンズ;考察編(3) ― 2015年07月23日 11時16分04秒

今回借りた自転車は24段変速のマウンテンバイク。

前回は荷物のことを第一に考えて、借りたのは3弾変速のママチャリであったが、はっきり行ってしまなみ海道の前線走破には全く向かなかった。あまりに能力不足。なので今回はこれにしたのだが、やはり雲泥の差があったといえる。こちらのほう平地高速走行も登坂走行も圧倒的に楽。

ではあるが、いかんせん整備が十分でなかったので、変速時にギアが抜けたり引っかかったりすることが多かった。

多段変速は調整が難しいとはわかっているが、せめて一番使いやすいところだけでも何とかしておいてほしかった。

ママチャリは予約なしに行っても即借りられると思うが、その他の車種は台数に限りがあり、前日までにどこに返されたかにもよるので予め予覚しておくのが吉。http://www.go-shimanami.jp/cyclingで調べて。

そういえば、私が行った時はレンタル料が1日500円+保証料1000円(これは同じ場所に返せば返金してくれる)が必要だったけど、今年の10月からはレンタル料が倍になって1000円になるらしい(保証料は不変)。まる1日借りるならそれでもいいと思うけど、ちょっと数時間借りるには高いかな。まあ、いざというときのサポートも充実しているから仕方ないのかもしれないけど。

いわゆるサイクリング自転車もあるが、それとコチラとどちらがいいかは判断しかねる。サイクリング自転車にはかごがないからで、純粋に走るだけならサイクリング、やっぱり少しは荷物をカゴに載せたいならこちらだろうか。

このようなゴツイタイヤであっても、花びらが散って後に雨が降っている場所はとても滑るので要注意。

危うく転倒しかけたこと数回。

手袋は必須。ないと確実に手の皮が向ける。万が一コケた時の保護もある。

ヘルメットも借りたほうがいいと思う。やはり高速走行が多い長距離走行だから。道路沿いも多いし、落ち葉などで滑る場所もあるので、念のため。暑いけどね。なお、普通の帽子はだめ。風で飛ばされるから。

日焼け止めとかは時期にもよるけど随意に。意外と首筋をやられる。

そういえば、自転車でこれだけ走ると、おしりがかなり痛くなる。膝の痛みもかなりあるが、おしりの痛みの方がきついだろう。Amazonを見ていると、偶然自転車ジェルパッド付きパンツという物を見つけた。おしりの部分にクッションの入ったパンツの様だ。

高くもないので、次回があれば買っても良いかもしれない。

ではあるが、いかんせん整備が十分でなかったので、変速時にギアが抜けたり引っかかったりすることが多かった。

多段変速は調整が難しいとはわかっているが、せめて一番使いやすいところだけでも何とかしておいてほしかった。

ママチャリは予約なしに行っても即借りられると思うが、その他の車種は台数に限りがあり、前日までにどこに返されたかにもよるので予め予覚しておくのが吉。http://www.go-shimanami.jp/cyclingで調べて。

そういえば、私が行った時はレンタル料が1日500円+保証料1000円(これは同じ場所に返せば返金してくれる)が必要だったけど、今年の10月からはレンタル料が倍になって1000円になるらしい(保証料は不変)。まる1日借りるならそれでもいいと思うけど、ちょっと数時間借りるには高いかな。まあ、いざというときのサポートも充実しているから仕方ないのかもしれないけど。

いわゆるサイクリング自転車もあるが、それとコチラとどちらがいいかは判断しかねる。サイクリング自転車にはかごがないからで、純粋に走るだけならサイクリング、やっぱり少しは荷物をカゴに載せたいならこちらだろうか。

このようなゴツイタイヤであっても、花びらが散って後に雨が降っている場所はとても滑るので要注意。

危うく転倒しかけたこと数回。

手袋は必須。ないと確実に手の皮が向ける。万が一コケた時の保護もある。

ヘルメットも借りたほうがいいと思う。やはり高速走行が多い長距離走行だから。道路沿いも多いし、落ち葉などで滑る場所もあるので、念のため。暑いけどね。なお、普通の帽子はだめ。風で飛ばされるから。

日焼け止めとかは時期にもよるけど随意に。意外と首筋をやられる。

そういえば、自転車でこれだけ走ると、おしりがかなり痛くなる。膝の痛みもかなりあるが、おしりの痛みの方がきついだろう。Amazonを見ていると、偶然自転車ジェルパッド付きパンツという物を見つけた。おしりの部分にクッションの入ったパンツの様だ。

高くもないので、次回があれば買っても良いかもしれない。

自転車に関してはそんな感じ。

超珍しい写真見せてやる!(その10) ― 2015年07月24日 06時23分52秒

80系湘南電車。

このオレンジとみどりの2色塗りの色合いを湘南電車と呼ぶが、その元祖。戦後の構成の電車の元祖なのだそうで。私の子供の頃にはまだこれが現役だった。

このオレンジとみどりの2色塗りの色合いを湘南電車と呼ぶが、その元祖。戦後の構成の電車の元祖なのだそうで。私の子供の頃にはまだこれが現役だった。

写真は1975年、8月のお盆の時期。

米原かなぁと思ったんだけど、湖西線が開業して特急がそこ経由になったのが1975年3月らしいので、すでに湖西線経由のはず。しかし湖西線内にこれだけの車両が保留できる場所はない。80系は直流電車。北陸本線は金沢より先が直流ではないかと思うので、その範囲か。数枚前の駅構内を写した写真に「?山そば」(金沢駅には白山そばがある)、米原~金沢間を走る「特急しらさぎ」もあるのでその確率が高い。でもこんな山がある場所ってどこだろう。

この前面2枚ガラスというデザインは斬新だったそうで、EF58電気機関車を始め、私鉄も含め似たデザインの車両が増えたのだそうで。

この写真はフイルムで発掘されたのだけど、ハーフで撮影されていたということもあって、解像度がかなり低い。なので車両横にある行き先プレートも読めない。フイルムスキャン機能付きスキャナはあるけど、ハーフ対応の物は全くない。パノラマ対応は難しいかもしれないけど、ハーフは35ミリの中央を切るだけだからソフトで対応可能だと思うのだけど、どこかのメーカーやってくれません?

祇園祭2015(1) ― 2015年07月25日 11時37分09秒

(一度書いて保存したのに消えていたので、また書きなおし。ASAHI-NETブログはいい加減システムを改良してほしい。今回は一寝した後に気がついたので書いた話の内容は殆ど覚えていない。)

京都の7月は祇園祭の月。その中でも最大の行事である宵山と山鉾巡行は昨日までに終わったけど、この季節にそのことを書かないわけにはいかない。

去年から祇園祭は本来の形である先祭と後祭りに戻った。先祭の方が出る山鉾も多いが、繁華街の四条中心のため混み合いすぎているので行く気にならない。さらに今年は巡行が大風で一番雨のきついときだったので(まさかそのままやるとは思わなかったけど)行かなかった。ということで、余計に後祭に期待するわけで。

後祭りの山は大船鉾を除き御池通に近い=北側に位置するためうちからは行きやすい。また、人出も先祭りに比べれば少ない、のだろうから、祇園祭本来の雰囲気を味わうにはよい。烏丸通りに歩行者天国はないが、逆に先祭の時はある、通りの一方通行規制もないので自由に見て回れるのも良い。

こちらは一番北側にある役行者山。

京都の7月は祇園祭の月。その中でも最大の行事である宵山と山鉾巡行は昨日までに終わったけど、この季節にそのことを書かないわけにはいかない。

去年から祇園祭は本来の形である先祭と後祭りに戻った。先祭の方が出る山鉾も多いが、繁華街の四条中心のため混み合いすぎているので行く気にならない。さらに今年は巡行が大風で一番雨のきついときだったので(まさかそのままやるとは思わなかったけど)行かなかった。ということで、余計に後祭に期待するわけで。

後祭りの山は大船鉾を除き御池通に近い=北側に位置するためうちからは行きやすい。また、人出も先祭りに比べれば少ない、のだろうから、祇園祭本来の雰囲気を味わうにはよい。烏丸通りに歩行者天国はないが、逆に先祭の時はある、通りの一方通行規制もないので自由に見て回れるのも良い。

こちらは一番北側にある役行者山。

これは昭和55年に調査された、応仁の乱から現在までの山鉾の遷移図。現在まで残るものもあれば、すでに失われたものも数多い。大船鉾のように無事復活できれば良いが、中にはお囃子や一部宝物だけ伝承・公開されている町もあるらしい。大船鉾の復活には150年もかかったが、他のも何世代かけてでも復活されるといいと思う。

役行者山を出ることには日も陰りいい雰囲気になってきた。

祇園祭2015(2) ― 2015年07月26日 07時35分00秒

こちらは役行者山と黒主山の間に掲げられた鯉の描かれた幟。

金色の鯉が何匹がいるんだそうで、すべてを見つけられたらどうのこうの。

金色の鯉が何匹がいるんだそうで、すべてを見つけられたらどうのこうの。

こちらは2013年の撮影。そのときはまだ先・後の分離がなされてなかったので人が多くてじっくり見られなかった。

それはともかくこちらが黒主山。

ご神体と見送りなど。右手にいるおじさんが丁寧に解説してくれる。

是非ともお聞きになることをおすすめする。理解が深まる。

ご神体の衣装が今年、現代の最高の技術で新調されたらしい。祇園祭は伝統の継承だけでなく、現代技術の粋を持って新調もなされるのである。実は新旧の融合が祇園祭の粋である。

この方は黒主山の巡行にも当然出ておられる。「ウォーリーを捜せ」ならぬ「おじさんを捜せ」。

ご神体の衣装が今年、現代の最高の技術で新調されたらしい。祇園祭は伝統の継承だけでなく、現代技術の粋を持って新調もなされるのである。実は新旧の融合が祇園祭の粋である。

この方は黒主山の巡行にも当然出ておられる。「ウォーリーを捜せ」ならぬ「おじさんを捜せ」。

こちらは去年の巡行。

こちらにもおじさんがいる・・・ということが言いたいんじゃなくて、前掛けが去年と今年では異なる。なんか去年は後祭が49年ぶりに復活したので、普段は博物館に保存してもらっているものを特別に借り受けて(というか返してもらって)使ったんだそうで。でも今年は代わりに作ったものを使ったと。その代わりのものも図面自体は江戸時代のものだとか。こういう話も教えてもらえる。こういうことを語ってくれる山は(少なくとも後祭では)他にはないので貴重。

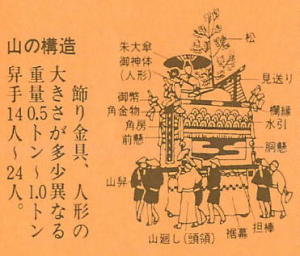

用語の説明のために山の構造の図。

ちなみに山と鉾の違いはよくわからない。車輪のありなしではない。北観音山・南観音山のように「山」と言っても車輪もあれば、上での祇園囃子の演奏があるものもあるので。

・・・2015/08/03

古い写真が出てきたので追加。

もちろんご神体は同じだけど、だいぶ雰囲気が違って見える。

・・・2015/08/03

古い写真が出てきたので追加。

もちろんご神体は同じだけど、だいぶ雰囲気が違って見える。

しまなみ海道リターンズ;考察編(4) ― 2015年07月26日 07時36分18秒

ルート選択について。尾道発と今治発どちらが楽か。

これは明らかに尾道→今治の方が楽。

今治は、駅から糸山までの高低差がかなりある上に、来島大橋に上がるのがこれまたすごいので、いきなりめげてしまう。

一方尾道は、向島内は坂がない。出だしが楽なのは勢いが付いて良い。因島では水軍城近く及び重井西港前に若干の坂はあるが、たいしたことはない。むしろ長距離自転車をこぐことになれていない足、おしりが慣れるまでのつらさの方が大きい。

これは明らかに尾道→今治の方が楽。

今治は、駅から糸山までの高低差がかなりある上に、来島大橋に上がるのがこれまたすごいので、いきなりめげてしまう。

一方尾道は、向島内は坂がない。出だしが楽なのは勢いが付いて良い。因島では水軍城近く及び重井西港前に若干の坂はあるが、たいしたことはない。むしろ長距離自転車をこぐことになれていない足、おしりが慣れるまでのつらさの方が大きい。

本格的な坂が出てくるのは大三島から。多々羅大橋側から大山祇神社側に行く峠は角度もそうだが距離が長いのできつい。しかも往復が必要。

大島内の坂は、実は高度差は大したことないのだが、長く続くし、全行程で最後の方=体の疲れがピークに達しているのでつらい。

来島大橋も坂の連続。今回は向風や横風がきつかったので余計に疲れた。

そう、各橋の入り口には長い上り坂があるが、これも尾道側からの方が楽に感じた。

ということで、特に初めての人は尾道出発をおすすめする。今治からは体力に自信ができてから。

ぎっくり腰のためしばらく更新できません ― 2015年07月27日 15時56分14秒

日曜日にぎっくり腰に襲われ、現在床に臥せっております。

ぎっくり腰自体は持病ですので諦めていますが、この季節になるのは初めてです。

35度にもなる室内で寝ているとふとんが濡れ雑巾のようになります。頭がいたいのは熱中症のせいか、寝不足のせいか。

折しも予定されていた人間ドックも会社面接もお流れです。

それはまだ良いとして、

一人暮らしなので、自分が伏せるとウサギの世話や植物への水やりも非常に困難で、その生命の危機が問題です。他の季節ならまだしも、この季節は1日水やりできないと枯れてしまいます。

腰の激痛に耐えながら何とかやりましたが、これのせいで完治までには何時もより時間がかかるかも知れません。

という近況です。当面ここの更新、多分チェックもできません。

これはiPadで入力しましたが、極めて面倒なのでたぶんもうしません。

ぎっくり腰自体は持病ですので諦めていますが、この季節になるのは初めてです。

35度にもなる室内で寝ているとふとんが濡れ雑巾のようになります。頭がいたいのは熱中症のせいか、寝不足のせいか。

折しも予定されていた人間ドックも会社面接もお流れです。

それはまだ良いとして、

一人暮らしなので、自分が伏せるとウサギの世話や植物への水やりも非常に困難で、その生命の危機が問題です。他の季節ならまだしも、この季節は1日水やりできないと枯れてしまいます。

腰の激痛に耐えながら何とかやりましたが、これのせいで完治までには何時もより時間がかかるかも知れません。

という近況です。当面ここの更新、多分チェックもできません。

これはiPadで入力しましたが、極めて面倒なのでたぶんもうしません。

最近のコメント